金融の世界で長くトレンドが続いているものといえば、近年では仮想通貨ですよね。

仮想通貨は、投資に全く興味が無い方にまで知れ渡るほどの知名度となり、一躍話題をさらいました。

今でこそ話題性は少々薄れてしまいましたが、1~2年前は「これからの時代は仮想通貨!」とも言われたほどでした。

だからこそ今もなお注目している人は多いのではないでしょうか?

ですが、これほど注目されている仮想通貨だけあり、残念ながら詐欺の温床にもなっているのが現状です。

そこで今回は、今後のために仮想通貨と詐欺に関する情報をまとめてみました。

コンテンツの誤りを送信する

目次

主な仮想通貨の詐欺とは?

まず主な仮想通貨に関する詐欺をご紹介します。

仮想通貨詐欺

- 仮想通貨のハッキング

- ICO詐欺

- フィッシング詐欺

- ねずみ講やネットワークビジネス、HYIP(ハイプ)詐欺

詳しく解説していきます。

仮想通貨のハッキング

過去に仮想通貨取引所のコインチェックやZaif、BITPointがハッキングされて仮想通貨が流出したというニュースが世間を騒がせましたよね?

仮想通貨のハッキングとは、何者かが何らかの形で仮想通貨取引所やユーザーの仮想通貨ウォレットに侵入し、仮想通貨を盗みとることです。

特に、仮想通貨取引所は数多くの仮想通貨を保管していることから標的にされやすい傾向にあります。

ICO詐欺

ICOとは簡単に言うと仮想通貨取引所取引所に上場する前に仮想通貨を格安で販売するというものです。

これで事前に仮想通貨を買っておけば、上場後価値が一気に上がった時に売って大儲けできるという仕組みでアピールするものになります。

これは単純なものから巧妙なものまで様々なものがあり、単純なものでは調べれば簡単に詐欺だとわかるのですが、巧妙なものはたくさんの資料や本部の所在地の公開、メンバーの顔写真(適当なものはフリー素材、巧妙なものは合成)を載せ、信用を高めます。

そして、実際に上場まで行かせるだけの開発を行うのです。

こういったものなので、つい仮想通貨を買ってしまうのですが、上場した瞬間詐欺のメンバーが一気に売却し、現金を手にします。

残った騙された人たちは売却され価値を失い、開発が止まった仮想通貨のごみデータだけが残るのです。

詐欺仮想通貨の特徴

- 仮想通貨取引所で購入できない

- 有名人の名前を使って宣伝している

- セミナーで購買を促している

- 価格保証がある

- 購入金額が異様に高い

過去の主な詐欺仮想通貨に、クローバーコイン、ワンコインが挙げられます。

フィッシング詐欺

フィッシング詐欺とは、企業やサービスを騙ったメールを送り、偽サイトにアクセスさせるなどの手法で、ユーザーの個人情報を盗み出す行為のことです。

ねずみ講やネットワークビジネス、HYIP(ハイプ)詐欺

ねずみ講やネットワークビジネスは聞いたことがあると思いますが、HYIP(ハイプ)はご存知ない方も多いと思います。

HYIPとは、「High Yield Investment Program」の略で、日本語では「高収益プログラム」と訳されています。

月利30%や日利1%というものもあります。このような利回りは異常ですよね?投資の世界では、年利7%でも優秀な成績と言われています。

このように、知人やセミナー、SNSから「高収益が期待できる」という甘い謳い文句に惹かれて投資を行い、投資分を全く回収できず詐欺に遭うケースがあります。

詐欺に仮想通貨が用いられる理由

いろいろな詐欺に仮想通貨が用いられる理由は、いくつかあります。

ただ何となく仮想通貨が選ばれているわけではなく、詐欺師は仮想通貨を意図的に選んでいるということです。

それがなぜなのかを、まず理由から検討してみますね。

詐欺に使いやすい十分な話題性がある

1~2年前までは、仮想通貨といえば何となく儲かりそうなイメージがありましたよね。

世間で話題になっているわけですし、投資したら十分なリターンがありそうに思えてきます。

この「あまりよく知らないけれども世間で話題になっている」という位置づけが、詐欺を働くのに利用しやすいのです。

つまり仮想通貨という言葉は知っているけれども深くは知らない、世間で流行っているから大丈夫そうだと思えてしまうところを、詐欺師は巧みに利用しているのです。

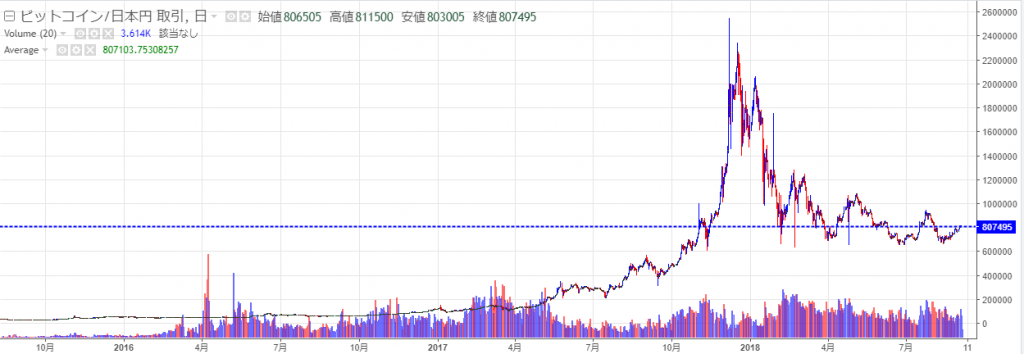

価格の変動が実際に激しいこと

仮想通貨の価格の上下動は、かなり激しいですよね。

少し前まで高騰していたと思ったらもう急落している、そんなことが珍しくありません。

仮想通貨の値動きの変動が激しいことを知っている人に「これから一気に儲かりますよ」と詐欺の投資話を持ち掛けたら、信じてしまうのも無理ありません。

なぜなら「仮想通貨とは価格の上下動が激しいから大きく儲かる可能性がある」と、先入観で思い込んでいるからです。

もっと手堅い投資先や価格の変動が小さい投資対象なら警戒しますが、仮想通貨はそうではないため、怪しい儲け話でもあまり疑わず信じてしまいやすいです。

ネットやSNSが身近な存在の若い人もターゲットになる

詐欺に騙されやすい人といえばオレオレ詐欺の被害者をはじめとした高齢者が、真っ先に思い浮かびますよね。

ですが仮想通貨関連の詐欺に関しては、老若男女を問わずいろいろな年齢の人が詐欺のターゲットになっています。

たとえばネットやSNSが身近な若い人が、仮想通貨に関連した詐欺の被害に遭うケースも目立ってきています。

▼僕も、先日会社の元同僚から数年ぶりに下記のような連絡が入りました・・・

月利30%ですよ!?そんなに儲かるならわざわざ人に紹介する必要あります???ましてや、今では全く関係のない会社の元同僚に。

これはおそらく、紹介すると報酬が貰えるんでしょうね・・・

詐欺はもちろんダメですが、詐欺まがいの行為も絶対にやめましょう!

ITリテラシーがあるようにも思える若い人ですが、ネットがかなり身近になっているため仮想通貨でもすんなりと受け入れてしまう傾向があります。

身近なネットのことだからこそ、あまり疑うことなく詐欺師の手口にまんまと引っかかってしまうのです。

若い人もターゲットになっているのが、仮想通貨に関連した詐欺の現状です。

コンテンツの誤りを送信する

仮想通貨の詐欺に遭わないための考え方や対策

これだけ仮想通貨関連の詐欺が広まっているのですから、いつどこで仮想通貨の詐欺に遭うかわかりません。

そこで仮想通貨の詐欺に遭わないためにはいったいどうすればいいのか、その考え方や対策を整理します。

仮想通貨関連の投資話は疑ってかかる

仮想通貨は投資の対象としてちょうど良いため、詐欺話で選ばれやすいです。

知り合いから「仮想通貨の儲け話がある」と言われたら、どことなく信憑性がありますよね。

裏情報があると言われたら「そうなのかな」と思ってしまいますし「これから伸びる仮想通貨がある」と言われれば「投資したら儲かるかも」とつい期待に胸を膨らませてしまいます。

ですが、いつの時代も簡単に儲かる話などほとんどありません。

仮想通貨関連の投資話を持ちかけられたら基本的には疑ってかかるのが、詐欺に遭わないための基本的な考え方であり対策です。

話を持ち掛けられても、その投資話を断って投資をしなければ、詐欺の被害には遭いませんよね。

今後もし仮想通貨で詐欺に遭いたくなければ、仮想通貨という言葉を耳にした時点で怪しい!と思うくらいが賢明です。

ネットのサイトやメールなどにも注意

仮想通貨とネットの親和性を加味すれば、仮想通貨の詐欺で警戒しなければいけないのはネットのサイトやメールなどもそうです。

仮想通貨の取引所が不正アクセスを受けて流出するなど、ネットを舞台にした仮想通貨のトラブルは後を絶ちません。

最近でも、仮想通貨FXの最大手であるBitMEXが顧客のメールアドレスを大量に流出させた事件がありました。

また仮想通貨を狙ったフィッシング詐欺も横行していることからもわかる通り、ネットのサイトや何気なく届いたメールなどにも注意が必要です。

特に怪しいメールには送金先に仮想通貨の口座が指定されていることもありますから、そういう状況に出くわしたら真に受けることなく冷静に対処しなければいけません。

ネットは全世界と簡単につながることのできる便利なツールですが、だからこそ全世界のどこの国から仮想通貨に関連した詐欺に遭うかわからない怖さがあります。

少しでも怪しいと思ったら冷静になり、迂闊な判断はしないように注意することが大切です。

金融庁から認可を受けた交換業者を利用する

仮想通貨の取引を行うには、金融庁からの認可が必要です。そのため、金融庁に認可されているかどうかを調べることで、詐欺に遭うリスクをぐんと減らすことができます。

参考元:仮想通貨交換業者登録一覧|金融庁

金融庁から認可を受けた仮想通貨を購入する

交換業者は認可を受けるにあたり、取り扱う仮想通貨についても申請します。上記同様、金融庁の登録一覧の「取り扱う暗号資産」に該当するものがあるかどうか確認することが大切です。

参考元:仮想通貨交換業者登録一覧|金融庁

今後のために仮想通貨詐欺への予防策

仮想通貨の詐欺を予防するために普段から何をすれば良いのか、しっかり予防策を練ることは大事ですよね。

うっかり騙されてしまったら手遅れになりかねませんので、そうならないようにしないといけません。

今後仮想通貨詐欺を防ぐための予防策を紹介します。

仮想通貨のリアルな情報を収集しておく

仮想通貨の情報を普段から収集しておけば、仮想通貨に関連した怪しい話を持ちかけられた時すぐに「これはおかしい」と気付くことができますよね。

詐欺の話を持ちかけられてもその話を少しもおかしいと思わなかったら、詐欺話にそのまま乗っかってしまいます。

重要なのは仮想通貨の詐欺の話をされた瞬間に、間髪入れずにおかしいと気付けるかどうかです。

そのためには普段から仮想通貨の現状がどうなっているのかこまめに情報収集し正しい知識を得ていれば、いざという時に騙されてしまうようなことはありません。

仮想通貨はまだよくわからない一面があるからこそ、理解を深める努力を怠ってはいけません。

幸いにも今はネットを使えば、詐欺に限らず仮想通貨に関連したニュースをいくらでも収集することができますよね。

リアルな仮想通貨の情報を収集しておけば、怪しい話に乗っかってしまわずに済みます。

これもう見た?【初心者向け】おすすめ仮想通貨アプリを目的別で紹介!インストール必須

ネット全般の基礎知識を身につける

今はネットがとても身近になりましたが、その割にネットの知識をそれほど身につけていないで使っている人は多いです。

今はスマホからネットに触れる人が増えたこともあり、ネットの知識に疎いままネットを使うことが珍しくありません。

特に今までネットに触れてこなかった世代は、まずネット全般の知識を身につけることが仮想通貨の詐欺に遭わないための予防策です。

仮想通貨で騙そうとする詐欺師は、いろいろな手段を講じてきます。

その中にはネットならではの手法もありますので、ネットの知識があることで防げる場合もあります。

ネットについて基礎から勉強しておくのも、今後仮想通貨の詐欺に騙されないための予防策です。

コンテンツの誤りを送信する

よくある質問【Q&A】

- 仮想通貨の詐欺コインとは何ですか?

-

資金を集めることを目的とした未公開の仮想通貨で、公開されることがなく、集めた資金だけを持ち逃げする仕組みのコインのことを詐欺コインといいます。

- 仮想通貨の詐欺コインにはどんなのがありますか?

-

有名な詐欺コインの銘柄は以下の通りです。

- クローバーコイン

- サークルコイン

- ノアコイン

- ワンコイン

- アイゼンコイン

- TLCコイン

- マイン

上記以外にも怪しいコインは存在するのであらかじめコインの情報を集めておくことをおすすめします。

- 仮想通貨で詐欺にあった場合に泣き寝入りしないための対処法は?

-

仮想通貨で詐欺にあった際に対応してくれる相談窓口があります。

- 仮想通貨を含む金融サービスに関する相談窓口・・・0570-016811(携帯電話・IPからかける場合は03-5251-6811)

- 不審電話や詐欺電話などに関する相談窓口・・・消費者ホットライン 188

- 事件が疑われる事態の場合・・・警察の相談専用電話 #9110

また、返金請求する際は以下の情報を準備する必要があります。

- 仮想通貨詐欺かどうか見極めるコツは?

-

怪しい仮想通貨に遭遇した時に主に注意すべき点は以下の通りです。

- 暗号資産の取引所から購入できない

- ネットの情報が少ない・極端に多い

- 最低購入金額が高い

- 価格保証や買取保証がある

- セミナーで勧誘される

- 代理店から買わされる

- 著名人の名前を使って宣伝している

まとめ

一世を風靡して話題をさらった仮想通貨だけに、詐欺話で用いられることがとても多くなりました。

これは世界的な傾向で、何も日本だけではありません。

今後もまだしばらくは仮想通貨に関連した詐欺話が出てくるでしょうし、誰もが身近な問題としてしっかり身構えておく必要があります。

今トレンドになっている仮想通貨だから大丈夫と考えるのではなくて、常に危機意識を持って仮想通貨と接することが大事です。

これもう見た?【初心者向け】毎月1,000円から仮想通貨投資はじめる方法

これもう見た?【初心者向け】おすすめの仮想通貨チャート分析ツール&サイトを紹介

これもう見た?今から仮想通貨始めるならまずは無料(0円)で仮想通貨をもらおう

これもう見た?【初心者向け】おすすめ仮想通貨アプリを目的別で紹介!インストール必須

コンテンツの誤りを送信する

コメントはこちら(コメントいただいた方の中から毎週3名様に1000円分のUSDTプレゼント)